Il Borgo di Mergaria

Un antico porto lungo la Fossa Gradeniga

L’origine del Nome

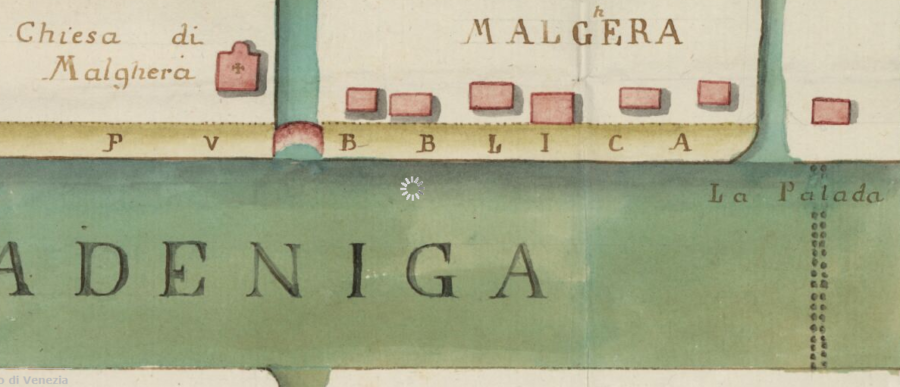

L’origine del nome della località di Marghera va cercata in questo piccolo borgo sito lungo la Fossa Gradeniga, Canal Salso, che si costituì a partire dal XIII secolo ma che ebbe il suo maggior sviluppo economico e demografico proprio grazie alla realizzazione di questo canale artificiale voluto da Venezia per collegare Mestre a Venezia.

Nei primi documenti veneziani che citano questo borgo si usa solo il nome Mergaria, questo dovrebbe essere il nome originario del borgo che si sarebbe poi sviluppato lungo gli argini della Fossa Gradeniga. Se si vanno a osservare, poi, le molte cartografie in cui compare questo borgo si noterà che, nell’arco dei suoi circa cinque secoli di vita, spesso questo viene declinato con nomi diversi: Melgera, Mergaria, Margara, Malghera, Marghera. Evidentemente c’è stata una perdita di memoria del nome originale e/o una trasformazione di esso. Come sostengono Refi Foffato e Dario Lugato, nel loro libro “Da Margera a Forte Marghera”, il nome Malgera potrebbe essere stato un dispregiativo nato a Venezia per indicare le pessime condizioni di salute di un certo periodo storico.

Tornando all’etimologia del nome troviamo Wladimiro Dorigo che ipotizza che il nome deriverebbe dal latino Maceria “muro a secco”, alludendo al pietrame usato dai romani per delimitare le proprietà. Giovan Battista Pellegrini, traendo spunto dall’antica forma Malghera, quindi in contrasto con Foffano e Lugato, lo ritiene piuttosto un fitonimo derivato da melina, una pianta erbacea endemica in quei luoghi. Un’ulteriore etimologia, che si basa su un’altra antica forma Mergaria, la avvicina al verbo latino mergo (“immergo”) con il significato quindi di “luogo dove è concesso affondare i relitti”; ovvero un punto, generalmente istituito presso tutti gli antichi porti, in cui le vecchie imbarcazioni dal legno ormai marcito e irrecuperabile venivano affondate.

Antefatto dal Porto di Cavergnago alla Fossa Gradeniga

Il territorio su cui sorse il Borgo di Mergaria faceva inizialmente parte del dominio trevisano ed era collocato al confine con la Serenissima. Era un territorio che Venezia rivendicava da tempo. L’antagonismo fra le due realtà venete, con due forme di governo nettamente diverse, portò Treviso a realizzare la sua torre, l’11 luglio 1318, proprio a poche centinaia di metri dalla Torre di San Giuliano, del 1209. L’una in terraferma, l’altra sull’isola di San Giuliano, sita lungo il Canale di San Severo. Due torri che ebbero due destini diversi e videro la torre trevisana abbattuta verso la fine del XVI secolo.

Prima della conquista veneziana del castello di Mestre, da parte di Andrea Morosini il 29 settembre 1337, in questo borgo sorgeva la Chiesa di San Giovanni Battista che secondo il Foffano e il Lugato era sede di un “monastero ed ospitale”… forse addirittura dei templari. La presenza di un ospitale poteva indicare che questa “strada” era percorsa da merci e persone prima della realizzazione della Fossa Gradeniga e che qui alcuni risiedessero prima di ricominciare il viaggio.

Con il definitivo abbandono del Porto di Carvegnago, 29 novembre 1391, e la realizzazione della Fossa Gradeniga Mergaria acquisì anche l’importante ruolo di porto per merci e uomini oltre che di sede daziale per la Serenissima. Se prima Venezia e Treviso si contendevano l’importante porto fluviale del Marzenego ora Treviso era parte del territorio della Serenissima e tutta la merce e i viaggiatori destinati a Venezia, o provenienti da, che arrivavano dal continente passavano per quello che oggi chiamiamo Canal Salso. Questo incremento esponenziale di attività portò alla nascita di Piazza Barche e allo sviluppo del Borgo di Mergaria.

Un piccolo porto importante

Con l’arrivo sul territorio mestrino dei veneziani iniziò una riqualificazione del territorio e la realizzazione di nuovi edifici anche nel piccolo borgo di Mergaria, di cui troviamo questa testimonianza:

“De domibus faciendis in Mergaria et bucca sigloni pro habitatione custodum […] ordinamus, quod in Mergaria et bucca sigloni in locis utilioribus et magis idoneis fiat una domus competens cum turrisella […] in quibus custodes tute, commode et continue valeant habitare…”

Questa citazione ci permette di conoscere il periodo in cui i veneziani presero possesso effettivo del borgo, sotto il Doge Francesco Dandolo, (1329 – 1339), e che la trasformazione di questo iniziò prima della realizzazione della Fossa Gradeniga, seppur di pochi anni. Nell’arco dei secoli questo piccolo borgo si era sviluppato fino ad includere una chiesa, dedicata al Santissimo Salvatore, un piccolo porto, un’osteria e varie case coloniali. Un Borgo che resistette per oltre 550 anni!

Inoltre ci dà un’altra informazione, sempre prima della realizzazione della Fossa Gradeniga vi era già una via di accesso per l’entroterra che i veneziani chiamavano “Siglon” e di cui si sono perse le tracce.

Per questo piccolo porto passava una rotta commerciale diretta a Cannaregio e questo generava un cospicuo introito per la Serenissima, la quale chiedeva per le merci che passavano di lì un dazio. Ma si registrava anche preoccupazione per il governo veneziano che temeva che nei magazzini ivi presenti si commettessero contrabbando e malaffari.

Come evidenziato nella pagina dedicata alla Scuola di San Nicolò dei barcajuoli esisteva un traghetto che da Mestre portava merci e persone a Cannareggio, e questo passava per Mergaria. Ricordiamo che il Canale di Cannaregio si chiamava Canale di Mestre un tempo.

Il Carro di Marghera

Nel 1462 venne realizzato nei pressi del borgo un argine che impediva all’acqua del Canal Salso di mescolarsi all’acqua della Laguna. In quel periodo storico Venezia aveva notato che quando queste due acque con salinazione diversa si univano davano origine a un ambiente ideale per la formazione di canneti e altre piante che rendevano difficile la navigazione nelle acque interessate a questo fenomeno.

La realizzazione di questo argine portò svariate conseguenze per il borgo. Le barche che dovevano raggiungere la laguna erano costrette ad aggirare l’ostacolo mediante un argano che le alzava e le ricollocava in acqua aumentando i costi di trasporto delle merci e degli uomini verso e da Venezia. Questo argano prese il nome di “Carro di Marghera”. Tale incremento dei costi di trasporto causò un crollo del traffico di barche che navigavano la Fossa Gradeniga e quindi una crisi economica per il borgo.

Altra conseguenza fu che molti mercanti e viaggiatori preferivano far scendere chi o cosa trasportavano per continuare il percorso verso la Laguna in carrozza lungo la Via delle Motte, un argine molto alto del canale, togliendo lavoro e generando un danno economico ai residenti locali. Per permettere alle carrozze di arrivare al Borgo di Margera venne fatto erigere un ponte, 1502, in legno che poi fu realizzato in modo definitivo in mattoni, 1589. Sotto il ponte scorreva un ramo del Marzenego diretto verso Fusina. All’epoca le acque del canale di Mestre confluivano sia nella Fossa Nova, detta Osellino e realizzata nel 1507, sia in questo ramo secondario.

Malgrado tutti i danni e problemi che il Carro causò ci vollero oltre 150 anni per farlo demolire, 1615, e far riaprire il canale alla laguna tornando a far fiorire l’economia del Borgo di Mergaria. Pochi anni dopo venne anche chiuso il ramo del Marzenego che passava sotto il ponte di Mergaria diventando una “cava de fanghi” e lasciando che tutte le acque del Marzenego venissero convogliate nella Cava Nova.

La trasformazione dopo il 12 maggio 1797

Dopo la conquista di Venezia da parte di Napoleone vi fu il Trattato di Campoformio che assegnava al Sacro Romano Impero Venezia i quali in quest’area decisero di realizzare delle fortificazioni, che furono l’embrione di quello che sarebbe divenuto Forte Marghera, con lo scopo di difendere la città lagunare da eventuali attacchi provenienti dall’acqua. La posizione di quest’area era strategica perché trovandosi proprio di fronte al Canale di San Secondo e quindi in ottima posizione rispetto Cannaregio e la città lagunare poteva difendere questo tratto di laguna dall’arrivo di eventuali nemici sia via acqua che via terra.

Per realizzare ciò gli austriaci da prima utilizzarono la chiesa del Santissimo Salvatore quale caserma poi gli edifici più grandi come caserme o magazzini. Alcuni furono usati per ospitare gli ufficiali, mentre altri, ritenuti non utili furono distrutti. L’area subì uno stravolgimento tale da renderla irriconoscibile e con l’andare del tempo si perse gran parte della memoria dell’antico borgo di Mergaria.

Per approfondire la storia del Borgo vi suggerisco il filmato di Vittorio Resto.

Il Borgo di Margera in alcune cartine

Bibliografia

- “Da Margera a Forte Marghera”, Refi Foffato e Dario Lugato

- Voce di Wikipedia Marghera

- Storia di Marghera – L’antico Borgo di Marghera di Lionello Pellisier