Il Canal Salso: rivoluzione urbana ed economica

Una via d’acqua che ha trasformato Mestre

Piazza Barche oggi

«… prendono vita i traffici tra le isole e la terraferma, ed il canale che può dare più comode comunicazioni con quest’ultima è quello di S. Secondo che, scavato prima dalle correnti del Musone e successivamente da quelle del Marzenego, costituisce la via più rapida e sicura per i commerci fin dagli albori della storia veneziana.» [«MESTRE – IL PORTO, IL CASTELLO» DI LUIGI BRUNELLO – 1971].

Se oggi un viaggiatore giungesse in Piazza XXVII Ottobre si chiederebbe perché i mestrini la chiamano Piazza Barche quando lì non c’è una goccia d’acqua, forse persino qualche mestrino non conosce la storia di questa importantissima area della nostra città che è chiamata in due modi diversi.

Il nome Piazza Barche è un soprannome che la cittadinanza diede a quest’area per la presenza del tratto finale del Canal Salso, posto di fronte lì dove oggi c’è il centro commerciale Le Barche. Canale che generò un importantissimo apporto economico per la comunità locale e che ne cambiò la geografia urbana e umana. Mentre la sua toponomastica, Piazza XXVII Ottobre, ci ricorda i fatti di Forte Marghera. Qui per volontà di alcuni cittadini, fra cui il sindaco Napoleone Ticozzi, fu collocata la Colonna della Sortita il 4 aprile 1886.

Il Canal Salso veniva chiamato anche Cava Gradeniga in onore del Doge Bartolomeo Gradenigo che aveva avuto l’idea di realizzare questo canale artificiale. Un canale che oggi termina all’altezza di Via Pepe e che perse definitivamente la sua centralità nell’economia veneziana quando il Governo Austriaco decise di realizzare la stazione ferroviaria al confine dei Bottenighi, l’attuale Marghera. Eppure quel canale artificiale, che poi prese il nome di Canal Salso perché l’acqua che contiene è l’acqua della laguna, un tempo fu importantissimo e strategico per Venezia, per Mestre e per la loro storia.

Una nuova via d’acqua per Mestre

Mestre fu città d’acqua sin dai tempi più remoti quando merci e persone usavano il “Flumen di Mestre”, il Marzenego, per dirigersi verso o da Venezia. All’epoca questo piccolo paese era già conteso fra le potenze locali d’allora e si caratterizzava per la presenza del Castelvecchio e del porto di Cavergnago sul Marzenego, (Da qui il titolo del noto libro di Luigi Brunello: “Mestre: il porto, il castello”).

La Serenissima sin dal X secolo cercò di stabilizzare, non certo con pochi sforzi, la sua presenza nel Porto di Cavergnago e quando si impossessò, grazie ad uno stratagemma di Andrea Morosini, del Castelnuovo prima e poi dell’intera area di Mestre impose grandi cambiamenti nella rete dei canali presente dei territori appena conquistati.

Il Porto di Cavergnago si era nel tempo rivelato non sicuro per accogliere merce e persone a causa del fatto che il Marzenego a quel tempo era spesso soggetto, sembra difficile da credere oggi, a forti correnti che lo rendevano di difficile navigazione, oltre ad avere un grave problema quale l’interramento dovuto a depositi di rena, sabbia e terra, trasportata a valle dal fiume stesso. A Venezia serviva un canale più semplice da navigare e più facile da controllare per ottimizzare i suoi commerci con il continente. Il Canal Salso fu da questo punto di vista una svolta.

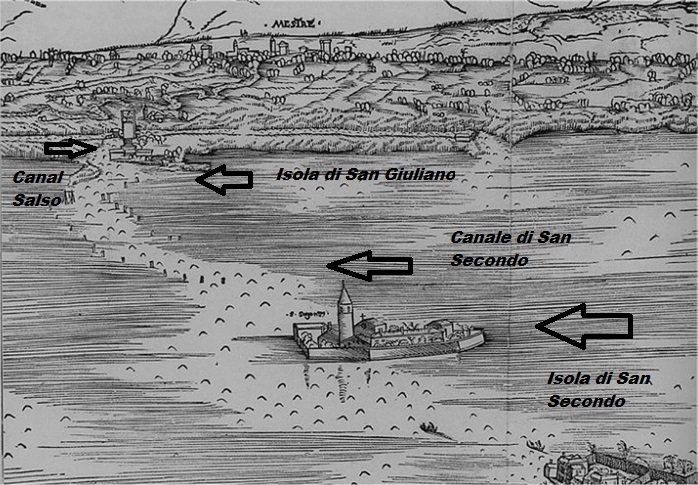

Il nuovo canale fu realizzato a partire dal 1341, secondo Redi Foffano e Dario Lugato, ampliando un ramo del Marzenego che già collegava Mestre con quest’area. Tale conclusione la si deve al testamento del N.H. Nicolò Corner in cui viene citata in quest’area la presenza del “Coregio o canal di San Zulian…”, forse chiamato così in onore della torre omonima. Il nuovo canale venne scavato allargando il letto di questo, mentre per alcuni usando quello che era l’antico letto del fiume Musone, e si collegava a Venezia attraverso il Canale di San Secondo direttamente a Cannaregio, in zona San Giobbe, e quindi si dirigeva verso San Geremia. La merce e le persone da e per Venezia avevano ora una nuova via fluviale da percorrere. Questa via d’acqua che metteva insieme più realtà prese il nome di “Canal Trevisan”.

Quando la Cava Gradeniga fu chiusa alla Laguna: il Carro di Margera

“L’è chomuna sentencia de tuti che a voler salvar questa terra el sia necessari proveder che nissua acqua dolce veni in le salse vicina al cità nostra. E che cussì come l’è ordenato de la Brenta cussi sia provisto del Botenigo e de le aque de Mestre…. meter el Botenigo, (canale) in el canal de Mergara. Et insieme con quelle da Mestre tute condurle per el Canal dela torre de San Zulian a Tombello…”

I veneziani avevano osservato nell’arco dei secoli che il mescolarsi delle acque dolci dei fiumi con quella salata della Laguna causava la formazione di canneti e di aree stagnati in vaste aree della laguna compromettendo la navigazione della medesima e quindi creando un danno incalcolabile per una Repubblica sorta sull’acqua. Per evitare ciò nell’arco dei secoli la Serenissima aveva deviato i corsi d’acqua di tutti i principali fiumi che sfociavano nel proprio mare interno portandone le foci sui due lati più estremi della stessa, a nord e a sud.

E proprio mediante tali opere idrauliche, perché Venezia da sempre è stata maestra di ingegneria idraulica, il fiume Bottenigo e altri corsi d’acqua minori si trovarono a confluire nella Fossa Gradeniga provocando proprio quell’incontro fra acque dolci e salate tanto temute dai tecnici veneziani lungo la foce del fiume e aprendo ad una discussione su come evitare tale mescolamento fra acque in prossimità di Venezia.

Il 1462 portò a un cambiamento epocale per la Fossa Gradeniga, nei pressi di Mergaria, quando alle acque del canale veniva impedito di sfociare nella laguna mediante un argine artificiale sul modello di quello realizzato a Fusina, dove ad essere bloccato era il Fiume Brenta. Ovviamente se si bloccava il decorso di un fiume si impediva la navigazione da parte delle barche che lo percorrevano e quindi si danneggiava l’attività economica che derivava dall’utilizzo dei corsi d’acqua. Per ovviare a tale nefasta conseguenza che danneggiava l’economia locale a Fusina fu introdotto un meccanismo di trasporto per spostare le barche su terra, chiamato carro, realizzato poi anche a Mergaria.

Tale meccanismo consisteva in uno stabile realizzato a cavallo dell’argine all’interno del quale erano stati realizzati due binari in pietra e un argano formato da una trave che arrotolava delle corde mediante le quali le barche superavano l’ostacolo. Le barche che giungevano in sua prossimità venivano poste sopra a delle pedane e legate alla trave superando l’ostacolo mediante il lavoro di alcuni cavallo. Tale meccanismo sarebbe stato inventato da tale Antonio Marini. Il Carro di Marghera fu realizzato dal clodiense Angelo Sambo.

A questo punto la Fossa Gradeniga si vedeva compromessa nella sua funzione di “via di trasporto” verso Venezia e la difficoltà che si manifestava nell’uso del “carro”, che causava gravi ritardi nella gestione delle merci e nei viaggi delle persone, portò alla realizzazione di magazzini e nuove strutture per ospitare i viandanti. Aumentando di conseguenza la necessità di nuova manodopera.

Le difficoltà a trasbordare le barche mediante il carro portarono molti a preferire usare la via di terra che passava al fianco del canale detta delle “motte”. Per permettere alle carrozze di arrivare all’isola di Margera venne fatto erigere un ponte, 1502, in legno che poi fu realizzato in modo definitivo in mattoni, 1589. Sotto il ponte scorreva un ramo del Marzenego diretto verso Fusina. Le acque del canale di Mestre confluivano sia nella Fossa Nova, detta Osellino e realizzata nel 1507, sia in questo ramo secondario.

Ma non finirono qui i danni cagionati dalla “chiusura” del canale mestrino. Durante la Guerra di Cambrai quando i mestrini e gli altri abitanti dell’entroterra si rovesciarono in massa verso Venezia mediante i suoi canali interni rimasero imbottigliati nel Borgo di Margera e divenendo facile preda dell’esercito nemico.

Malgrado tutti i danni e problemi che il Carro causò ci vollero oltre 150 anni per farlo demolire, 1615, e far riaprire il canale alla laguna tornando a far fiorire l’economia del Borgo di Margera. Pochi anni dopo venne anche chiuso il ramo del Marzenego che passava sotto il ponte di Margera diventando una “cava de fanghi” e lasciando che tutte le acque del Marzenego venissero convogliate nella Cava Nova.

Mestre al centro del commercio veneziano

Venezia città d’acqua conosceva l’importanza delle vie fluviali interne al territorio veneto e scavando il Canal Salso realizzò di fatto una nuova direttrice commerciale che partiva dal Canal Grande e terminava in una zona di Mestre che allora era secondaria quale importanza ma sita vicina sia al Castelnuovo, l’attuale area Via Palazzo, sia al Borgo di San Lorenzo, l’attuale Piazza Ferretto. Un luogo ideale per proseguire verso le molte destinazioni a cui erano diretti i viaggiatori e le merci provenienti da Venezia. Questa fu una rivoluzione e fece nascere nell’arco del tempo una nuova piazza a Mestre che sarebbe poi stata chiamata Piazza Barche.

Il Canale partito da Piazza Barche attraversava un’area poco abitata e passava attraverso la palada di Mergera, una fortificazione che aveva anche la funzione di dogana che si trovava non molto distante da lì dove con il tempo si sarebbe sviluppato il Borgo di Mergaria, area da sempre abitata ma non in modo strutturale. Chi voleva recarsi a Venezia sin dal XIII secolo aveva la possibilità di fermarsi all’isola di San Giuliano dove vi era la Torre omonima e un convento. Con il tempo sull’isola vi trovò posto persino un luogo di ristoro per i viandanti da cui il nome dato all’isola di “San Giuliano buon albergo”.

Un canale che cambia l’anatomia di Mestre

Ma il Borgo di Margera non era l’unico a crescere e a svilupparsi grazie alle nuove economie nate dal nuovo Canale e lungo il tratto della nuova via fluviale nascevano nuove attività e nuove realtà economiche e nuovi mestieri che prima a Mestre non esistevano.

Fu Piazza Barche a guadagnare di più nell’arco del tempo da questo commercio vedendo un traffico umano e mercantile sempre più importante passare per di qua. Qui sorse una Posta di Cavalli, che purtroppo oggi verte in condizioni disastrose, in cui giungevano i corrieri da tutta Europa per portare il proprio carico. Qui operava la Compagnia dei Corrieri Veneti: “una corporazione privata che ebbe un ruolo prevalente nel servizio postale della Repubblica di Venezia.” E dove vi era passaggio di uomini erano necessari anche osterie e alberghi in cui far mangiare e dormire i viandanti. Mestre divenne città accogliente per commercianti, cocchieri, uomini d’affari e nobili. Persino l’Imperatore Francesco I trascorse una notte a Mestre. Del soggiorno dell’Imperatore ci rimane una targa ricordo all’interno dell’agenzia Generali di Via Poerio.

A Mestre anche i barcaioli erano organizzati in associazioni e questo permise loro di formare, ad esempio, la Scuola di San Nicolò dei Barcajuoli, la cui sede si trovava vicino alla Chiesa di San Girolamo, dimostrando anche in questo caso l’importanza delle vie fluviali per Mestre. La prima Scuola che i barcaioli di Mestre realizzarono fu sita a Cannaregio e prese il nome di Scuola di Sant’Andrea, proprio dove Il “Canal Trevisan”, altro nome con cui veniva chiamata la Fossa Gradeniga, incontrava i canali veneziani.

L’importanza del Canal Salso fu tale da portare a Mestre anche la cultura veneziana e internazionale in quello che era un borgo e non certo una città. Si pensi al Conte Durazzo che era ambasciatore del Sacro Romano Impero a Venezia ma preferì trasferirsi nel XVIII secolo proprio a Mestre in una villa che aveva un affaccio a questo canale e che modellò a sua immagine. O ai Balbi che qui vicino vollero realizzare il loro magnifico Teatro nel 1777 destinato a grandi eventi, ma che a causa dell’arrivo di Napoleone, con il conseguente crollo economico, ebbe vita troppo breve.

Galleria Immagini

Bibliografia

- Da Margera a Forte Marghera (Redi Foffano e di Dario Lugato – Edizioni Multigraf)

- Magnificenza e buon gusto inarrivabili. La Villa e il teatrino di Giacomo Durazzo a Mestre (1772) (Armando Fabio Ivaldi – Nuova Rivista Musicale Italiana – Vol 2 2012)

- Materiale circa il Carro di Fusina del Professor Ugo Scortegagna