Il Teatro Balbi di Mestre

Un gioiello culturale del XVIII secolo

“Al presente la grossa Terra di Mestre, ornata di pulite abitazioni, e Casini dÈ Veneziani, giace situata alle sponde del Marzenego in vicinanza alle Venete Lagune. (…) Vi sono in Mestre diverse Chiese, oltre l’Archipresbiteriale… la quale ora si rifabbrica dai fondamenti (…) Si vede in questa Terra un magnifico Teatro, non ha pari, costruito dalla Patrizia Famiglia Balbi. Qui si trovano in abbondanza Cavalli, e vetture per ogni parte d’Europa (…) e però molti sono gli alloggi, e le osterie; e nel Canale, che mette nella Laguna sonovi a ogn’ora pronte Gondole e altre Barche, e legni maggiori per far il viaggio verso la Dominante”. Così scriveva l’Abate Tentori alla fine del ’70.

Storia

Un quadro d’insieme

Venezia nel XVIII secolo stava vivendo un periodo di ridimensionamento economico dovuto ad una riduzione della sua capacità di commercio e di territori posti sotto il suo dominio. In questo periodo i patrizi svilupparono uno stile di vita che li portava con un piede in laguna e uno in terraferma, la cultura della Villa di campagna stava prendendo sempre più piede. I veneziani usavano le Ville in terraferma come luogo di villeggiatura, ma anche per fuggire agli impegni politici cittadini, non certo per il raccolto dei campi posti attorno ad esse.

Paradossalmente in un periodo di crisi economica a Venezia si sviluppò un vero e proprio boom di teatri. Ve n’erano così tanti da costringere il governo cittadino a condizionare la loro realizzazione solo dopo che il proponente avesse ricevuto il consenso del Consiglio dei Dieci. Legge del 1756.

Anche Mestre fu attraversata da tale moda tanto che il Goldoni la definì una piccola Versailles riferendosi alle meravigliose ville in essa presenti in cui, però, la vita nelle ville si discostava dalla vita dei cittadini, tanto che il Boschovich in una lettera del 1 ottobre 1772 scriveva a Padre Girolamo Durazzo che i nobili e patrizi rifiutavano il contatto con le persone comuni del luogo in quanto rozze e poche istruite.

In tale contesto Almerigo Balbi, figlio di Filippo e nipote di Alvise, ebbe l’idea di realizzare un teatro presso la sua proprietà di Mestre sita non molto distante da Piazza Barche e dal Canal Salso. In effetti l’area oggi nota come Piazza XXVII ottobre era lo scalo fluviale più importante per Venezia in cui giungevano da tutta Europa viaggiatori, più o meno ricchi, e vicino a cui erano sorte ville di prestigio, va menzionata la villa dell’Ambasciatore Giovanni Durazzo, e i vari alberghi destinati ad ospitare i viaggiatori più ricchi diretta a Venezia.

Per capire come si presentava l’area si pensi ai dipinti del Canaletto e del Bellotto in cui Piazza Barche e le vie ai lati del Canal Salso rappresentavano Mestre come una città dinamica e ricca di vita. Un quadro che visto con gli occhi di oggi sembra più rappresentare una città di medie dimensioni e ricca dell’epoca e non certo l’idea della città povera e sobborgo di Venezia che molti credono esser stata Mestre.

Un progetto ambizioso

Assunta la decisione di realizzare il suo teatro Almerigo Balbi incaricò l’architetto Bernardino Maccaruzzi, allievo del Massari, di studiare due grandi teatri veneziani dell’epoca, il Teatro di San Luca e il Teatro di San Giovanni Crisostomo, oggi Malibran, per due anni, 1775 – ’76, per permettergli di sviluppare un progetto adeguato per l’epoca e il luogo in cui sarebbe stato realizzato. Probabilmente fu da tale teatro che prese spunto l’architetto del Balbi.

Il progetto del Maccaruzzi venne subito approvato dopo la sua presentazione al Consiglio dei dieci dando il via alla sua realizzazione. Non si può dire che Almerigo Balbi avesse ben capito in quale impresa si stesse imbarcando. Per realizzare il suo progetto chiese un prestito al nobile Francesco Martinengo, una cifra iniziale di 10.000 ducati, al quale diede in “garanzia” proprietà di Mestre e Bassano. Un prestito davvero ingente per l’epoca, ma neppure dopo questo i fondi raccolti dal Balbi per realizzare il suo sogno sembravano bastare. Fu così che Almerigo si inventò la vendita dei palchi fra i nobili residenti a Mestre, ma anche questa andò male e riuscì a raccogliere con tale proposta pochi soldi.

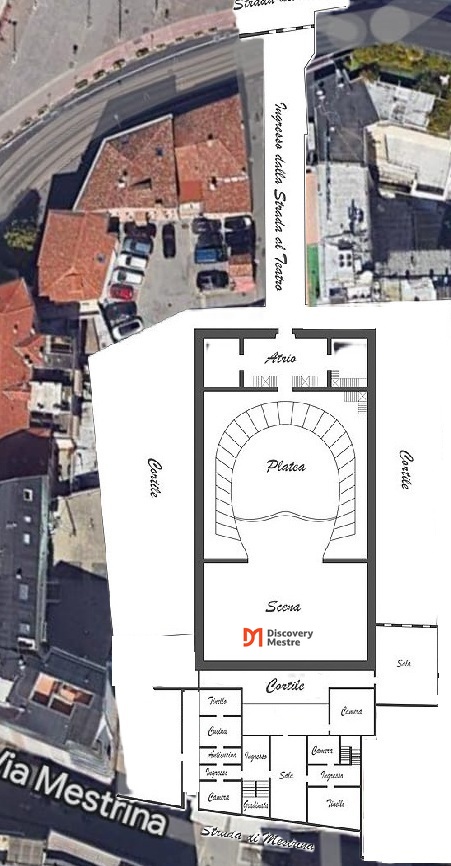

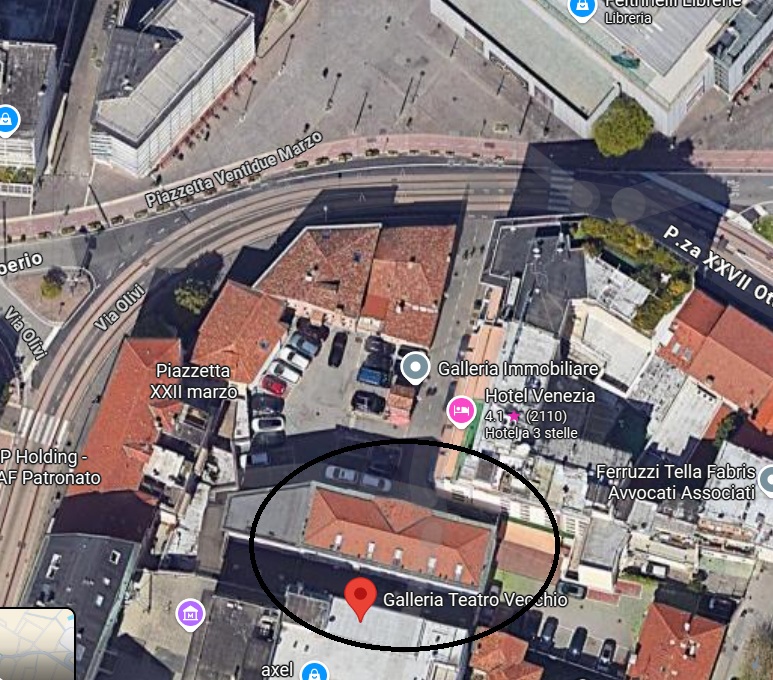

Nel frattempo la realizzazione del teatro procedeva e l’ingresso principale si trovava rivolto verso il Canal Salso, dove oggi vi è la Galleria Teatro Vecchio che vuole ricordarlo nello stile architettonico, e procedeva nel suo sviluppo verso l’attuale via Mestrina. L’esterno del teatro ci è ignoto in quanto esisteva un modellino che finì nelle mani dell’ingegner G. B. Manocchi, poi ai Balbi, agli Albrizzi e infine perduto dalla famiglia Rossi di San Gallo, Venezia.

Tornando alla sua realizzazione alla fine il teatro costò ben 42.000 ducati, obbligando il Balbi a chiedere prestiti ulteriori al nobile Francesco Martinengo e a presentare al pubblico lo stesso come “eretto con il denaro del N.H. Conte Francesco Martinengo”.

Descrizione

Come sopra scritto il modellino del teatro andò perso dalla famiglia Rossi, per cui per descriverlo Giorgio Ferrari si fa aiutare dai testi che ne riportano l’esistenza. Il Ferrari ci ricorda che all’epoca vi era un grande dibattito su come realizzare nei teatri la cavea e la sala, non era certo una discussione di lana caprina perché da ciò dipendeva l’acustica del medesimo. I due modelli presi in esame per la realizzazione della sala del teatro furono i due più tipici del teatro all’Italiana: a campana e a ferro di cavallo. Da parte sua il Bernardino Maccaruzzi per il suo teatro optò per una curvatura che si rilevò innovativa e ben realizzata da portare Giannantonio Selva ad applicare questa innovazione nella realizzazione del suo capolavoro: il Gran Teatro La Fenice.

Una volta ultimato il teatro avrebbe misurato 40 metri di lunghezza, 25 di larghezza e 16 in altezza ed era costituito da 99 palchi disposti in quattro ordini. Il Maccaruzzi inoltre aveva avuto l’accortezza di evitare all’interno dei palchi gli angoli fra soffitto e pareti e parete e parete arrotondandoli e smussandoli allo scopo di non permettere che i suoni e le voci incontrandosi negli stessi angoli si estinguesse.

Vastissimo era il Palcoscenico, e capace dei più grandiosi spettacoli. L’Arrigoni, in merito all’estensione della scena, ricorda che nel 1798 si rappresentò un ballo dal titolo “Caccia di Arrigo IV” ove comparvero 12 ballerini, 26 figuranti, 80 granatieri austriaci, 16 ussari con i loro cavalli, e 12 cani, e tutti questi in atto di inseguire cervo…”; ciò era possibile grazie a una serie di praticabili approntati in varie parti della scena.

Come riporta Bonaventura Barcella “Il palcoscenico era costruito in modo da potersi dividere a metà, e ciò perché aggiunto alla Platea lo spazio che restava dalla metà del Palco Scenico verso la stessa, separata dell’altra metà, che si lasciava, sussistente verso il fondo della Scena, vi si avesse un’ampia Piazza di figura ellittica per dare delle splendide feste di Ballo. In tali incontri si inoltrava sulla metà della Scena, che restava sussistente, un contorno mobile di altri Palchi a comodo della spettatori convertendo così la Platea in un anfiteatro e rendere più magnifico e gradito lo spettacolo“. “L’atrio del teatro – continua il Barcella – era fiancheggiato da Botteghe da Caffè e Confettiere, e sopra l’atrio vi erano erette in due piani due maestose Sale con Camere adiacenti per le prove dell’Opera, e altri usi“.

All’interno del teatro, di fianco all’atrio, erano state predisposte Botteghe di Caffè e di confetture. Un altro modo per attirare persone e per guadagnare da altri clienti. Al di sopra dell’atrio le Camere per le prove dell’Opera.

Un teatro che ospitò ambasciatori e grandi artisti

Fin da subito il Teatro del Balbi attirò su di sé l’attenzione di grandi nomi della cultura ed uno di questi fu il Conte Durazzo, che risiedeva nella vicina villa sita vicino all’attuale Piazza Barche di proprietà del Duodo. Il Conte, che durante il suo soggiorno viennese ne rivoluzionò il teatro austriaco, vi organizzò alcuni galà per intrattenere i suoi prestigiosi ospiti, fra questi vi erano nobili e artisti provenienti da tutta Europa. Durante uno di questi galà il pittore Giovanni David, suo pupillo che risiedette a lungo nella dimora del Conte, dipinse alcuni oggetti e lasciò alcune sue opere sui muri del teatro, di cui purtroppo non ve n’è più testimonianza.

La moglie del Conte Durazzo, la contessa Ernestine Von Weissenwolff era una assidua frequentatrice del teatro e dei galà che si tenevano in esso. Eventi che continuavano fino a notte fonda in cui vi erano artisti pagati per intrattenere gli ospiti in luoghi privati. Alla Contessa nel 1779 fu dedicata lo spettacolo “La virtuosa alla moda“, di cui è rimasta una locandina a testimonianza.

Nel 1790 fu nominato coreografo e impresario del teatro mestrino Giovanni Monticini coreografo e ballerino di fama internazionale che lavorò nel teatro veneziano di San Benedetto, nel Teatro la Scala di Milano e nel Concordia di Cremona.

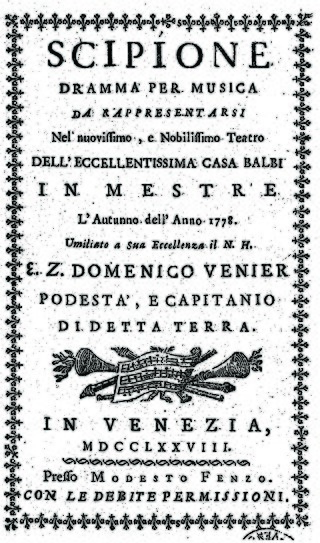

Non sono molte le testimonianze delle rappresentazioni che avvennero nel Teatro mestrino giunte a noi. Nel 1778 fu eseguito il dramma Scipione dove fra le interpreti è annoverata Maria Contini. E l’anno successivo lo spettacolo “La virtuosa alla moda“. Nel 1796 venne eseguita l’opera di Giuseppe Sarti “La giardiniera brillante” che fu dedicato al Podestà E. Ferrigo Bembo. L’ultima opera musicale venne rappresentata nel 1798 e fu l’Arrigo IV di Giacomo Rust.

Nel limbo

C’è da chiedersi che futuro avrebbe potuto avere questo grande teatro se non fosse stato realizzato proprio negli ultimi anni di vita della Serenissima. Un periodo talmente delicato da far chiudere il teatro nel settembre del 1796 da parte del Consiglio dei Dieci con il motivo di non dare alcun motivo di entrare in città ai soldati francesi e austriaci accampati fuori dal suo territorio. La fine della Serenissima sarebbe avvenuta il 12 maggio 1797.

Nel gennaio del 1809 il Manocchi, fu incaricato di stimare gli affitti annui di alcuni locali presenti a Mestre trovando il teatro non valutabile perché inoperoso.

Nel 1810 un amante del teatro, Gasparo Gozzi (omonimo del famoso scrittore), chiese al podestà di Mestre il permesso di aprire al pubblico un “piccolo Teatrino” che venne ricavato nelle sale sopra l’atrio del teatro. La Società de’ Dilettanti, probabilmente nome dato in onore all’originale società di teatro londinese, le prese in affitto da Almerigo Balbi per un intero anno. Purtroppo l’affitto del teatrino non copriva che parzialmente i costi di manutenzione dell’intero teatro, fu così che nell’agosto del 1811 Filippo Balbi, come procuratore del padre Almerigo, chiese al podestà il permesso di demolire il suo teatro definendolo “una fabbrica inutile a ogni oggetto per la Comune, che col tempo può solo divenire pericolosa” ricordando anche che su di esso gravava una pesante imposta. La Commissione all’ornato, un organismo istituito per controllare e promuovere l’aspetto estetico delle città, dopo aver esaminato i disegni elaborati dal Selva concesse il permesso parziale di demolizione.

È noto che successivamente alla demolizione, parte degli arredi che impreziosivano i locali del Teatro Balbi ed i vari complementi di arredamento furono trasferiti alla Scala di Milano.

Fine di un sogno

Il 1822 fu l’ultimo anno di attività del teatrino, nel marzo di quell’anno infatti Filippo Balbi si rivolse nuovamente alla Deputazione chiedendo di poter demolire anche l’atrio dell’ex teatro. Il tetto dell’edificio secondo il Balbi era pericolante e il restauro, molto costoso, non poteva certo essere affrontato con la rendita incerta data dell’affitto del teatrino. Alla richiesta si oppose la Commissione all’ornato ricordando che il permesso concesso nel 1811 era vincolato proprio al mantenimento dell’atrio e delle sale sovrapposte e al loro utilizzo da parte della popolazione per pubblici divertimenti. Il tetto del teatrino venne restaurato e “ridotto a padiglione” ma probabilmente il Balbi dopo questa ennesima disavventura approfittò di alcuni dissapori sorti fra la Società de’ Dilettanti e la Deputazione e decise di non affittare più lo stabile come teatro.

Da granaio degli Allegri alla centrale elettrica dei Moresco

I Balbi vendettero ciò che rimaneva del Teatro alla Signora Pasqua Bobbo i cui esecutori testamentari inviarono nel 1839 una lettera alla Deputazione comunale ricercando notizie sul fabbricato. Due anni dopo il fondo fu acquistato da Marco Allegri, padre del futuro sindaco Girolamo, che adibì “l’atrio” superstite a magazzino e granaio mentre l’area della platea e della scena continuarono a servire da orto.

In un documento da noi consultato l’area viene ereditata da Girolamo e Caterina Allegri il 19 agosto 1861, che manterranno la proprietà.

Probabilmente furono gli Allegri a cedere nel 1887 la proprietà a Michelangelo Guggenheim, che a sua volta la cedette alla Società Elettrica Industriale di Moresco & C che qui realizzò la prima officina elettrica di Mestre. All’epoca la Moresca aveva l’appalto per la produzione di elettricità nel Comune di Mestre. Fu la prima società che portò l’elettricità pubblica a Mestre.

Fallita la Moresco & C l’area fu ceduta al Barone Giacomo Camillo Treves de’ Bonfili che fece ristrutturare ciò che rimaneva degli antichi edifici dall’ingegnere Giuseppe Pasquali nel 1913 ricavandone appartamenti da affittare.

Galleria Teatro Vecchio

Nel 1920 l’area e gli edifici passarono a Giovanni Cecchini che ebbe l’intuizione di realizzare il palazzo denominato “Galleria Teatro Vecchio“, un edificio che richiamava la facciata principale del Teatro Balbi e al cui interno presenta ancora parte della muratura di questo. Recentemente la Galleria è stata restaurata su progetto dell’Arch. Giovanni Faoro Morosini, suo pronipote. La galleria collega Piazza Barche con Via Mestrina e al suo interno si trovano varie attività economiche fra cui la sede della Bortoli Assicurazioni Agenzia di Generali Italia che ha contribuito a questo restauro.

Galleria fotografica

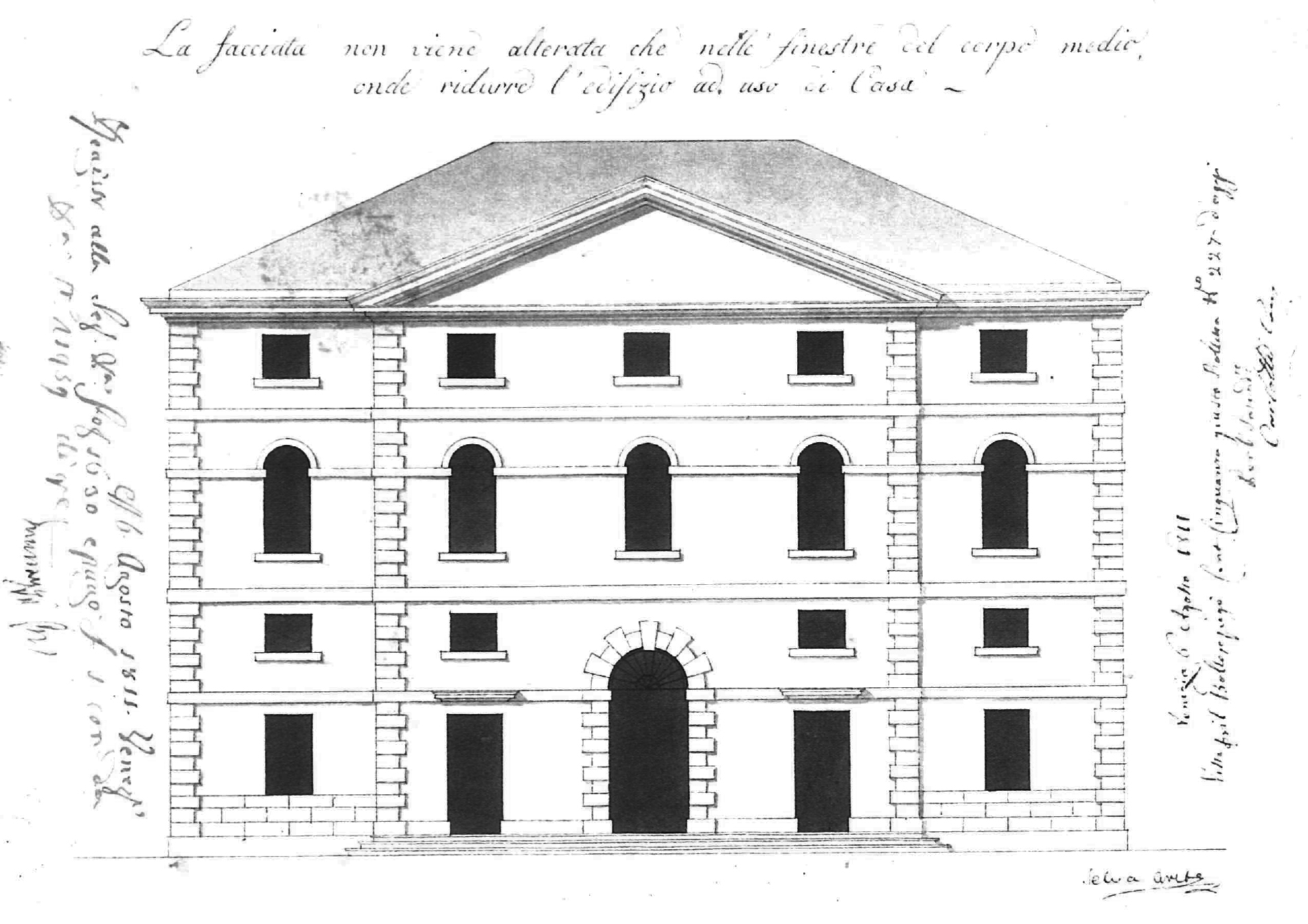

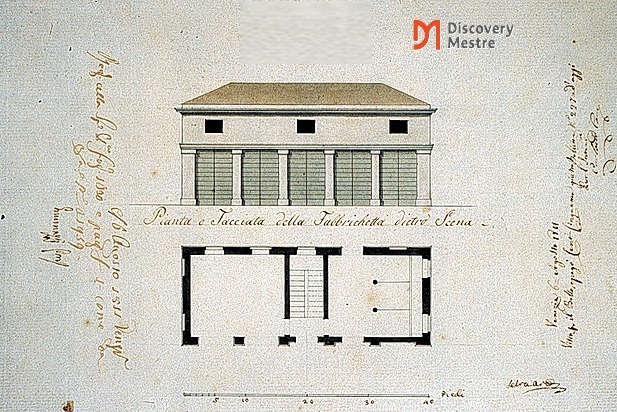

Disegni dell’architetto Giannantonio Selva 1811

Pianta del teatro e manifesti di spettacoli che si tennero

Il palazzo oggi

Una poesia per ricordarlo

“Sopra il Nuovo Teatro di Mestre – Eretto 1778

Cattiva donna e pessimo Castrà,

Un Tenor, che pol essere compatio

La musica no m’ha tropo ferio,

E i bali maledeti i m’ha secà.

Cosa v’è vegnù in testa pofardio!

Far un Tratro a Mestre e fabricà

Co bezzi, ch’a livelo avré trova

E Per pochi biglieto andar falio?

Vu la sorte provada avé contraria,

Mi mai v’avea credesto per baban,

Ma adesso so che fé casteli in aria.

No v’ha riuscio la cenere a Muran,

Per vu del sorgo la semeza varia,

E del Teatro saré senza ancuo e diman.

Per mi baso la man,

Ma se vu no trové parte più bela,

Presto sento a cantar la falilela.

(O Ermelao Barbaro, M 1822

o Pier Alessandro Zorzi, m 1849)”

Bibliografia

- 1992 Giorgio Ferrari, Documenti per la storia dei teatri di Mestre, edizioni Il Cardo Editore – Venezia

- Lettera del P. Ruggiero Boscovich scritta nel palazzo dei Conti Durazzo a Mestre al Conte Girolamo Durazzo 1 ottobre 1772, Stampata da Stabilimento Tip.-Lit. Fratelli Visentini di Venezia

- Magnificenza e buon gusto inarrivabili, La Villa e il teatrino di Giacomo Durazzo a Mestre (1772) (Armando Fabio Ivaldi – Nuova Rivista Musicale Italiana – Vol 2 2012)

- La Congregazione di Martellago, Francesco Scipione Fapanni (a cura di Danilo Zanlorenzi), Il Giardini

- Storia di Mestre, la prima età della città contemporanea (Sergio Barizza)

- Il materiale usato per realizzare la parte inerente la storia recente di tale edificio è di pertinenza dell’arch. Giovanni Faoro Morosini.