Forte Marghera tra Restaurazione e Unità (1849–1866)

Da presidio austriaco a fortezza italiana

Descrizione generale

Forte Marghera, situato tra Mestre e la laguna di Venezia, rappresenta un pilastro della storia militare veneziana. Tra il 1849 e il 1866, dopo la caduta della Repubblica di San Marco, il forte fu al centro di una fase di ricostruzione e consolidamento sotto il dominio austriaco, per poi passare al Regno d’Italia con l’annessione del Veneto. Punto strategico per la difesa lagunare, fu il fulcro di un sistema di fortificazioni che combinava strutture militari e controllo idraulico, segnando la transizione verso il moderno Campo Trincerato di Mestre.

La ricostruzione e il ritorno del presidio (1849–1850)

Già all’indomani della resa veneziana, il Genio militare imperiale avviò lavori urgenti di bonifica e ripristino. I fossati vennero sgomberati dai detriti, i bastioni ricostruiti in terra battuta e rivestiti con nuove cortine di mattoni, mentre parte delle vecchie caserme fu recuperata per ospitare il presidio. Al posto delle baracche provvisorie vennero eretti nuovi edifici in muratura: polveriere, magazzini e alloggi per le truppe. Il forte tornò operativo nel 1850, presidiato da reparti di fanteria, artiglieria e genio provenienti da Vienna e Budapest.

Il paesaggio circostante, devastato dall’assedio, fu trasformato. Le aree agricole tra Marghera, Campalto e San Giuliano furono sistematicamente disboscate per garantire un campo di tiro libero, mentre i canali e le chiaviche vennero regolati per controllare i livelli d’acqua nei fossati. Tutta la zona divenne un’area militare chiusa, con accessi sorvegliati e nuove strade di collegamento verso Mestre e la laguna.

Un avamposto dell’Impero (1850–1859)

Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, Forte Marghera divenne il centro del sistema difensivo austriaco nel Veneto. La guarnigione contava stabilmente diverse centinaia di uomini e fungeva da deposito logistico per armi e munizioni destinati alle altre piazzeforti lagunari. Il comando militare di Venezia fece installare nel forte una stazione di telegrafo ottico che collegava Marghera con il Lido, Sant’Andrea e Chioggia.

Le strutture vennero aggiornate secondo le nuove teorie del “campo trincerato”, già sperimentate a Vienna e Verona. Si costruirono terrapieni più larghi, piazzole d’artiglieria ribassate e postazioni semiinterrate, capaci di resistere meglio ai colpi dei moderni cannoni a rigatura. Nel contempo, vennero predisposti piccoli ridotti secondari e batterie esterne lungo la linea di Campalto e San Giuliano, per creare un sistema di difesa in profondità.

Durante questo periodo, Marghera visse una fase di relativa tranquillità, ma anche di crescente tensione. Il ricordo del 1848 restava vivo nella popolazione locale, e non mancavano episodi di diserzione o piccoli sabotaggi. Le autorità militari austriache reagirono imponendo controlli severi e limitando gli spostamenti tra Mestre e la laguna.

Le nuove opere difensive austriache

Tra il 1850 e il 1866, attorno a Forte Marghera sorse una rete di opere complementari — ridotte, batterie e postazioni — che costituivano i primi embrioni del futuro Campo Trincerato di Mestre. Il Genio militare austriaco, consapevole dell’importanza strategica della terraferma, sviluppò un sistema di difese distribuite pensato per rallentare un eventuale attacco da ovest e proteggere i collegamenti idraulici con la laguna. Tra le principali opere:

- Ridotta Rizzardi: Costruita intorno al 1850 sulle rovine delle opere repubblicane, sorgeva a ovest di Forte Marghera, lungo la via verso Mestre. Di forma trapezoidale e circondata da fossato, ospitava due piazzole d’artiglieria e serviva come avamposto avanzato per proteggere i ponti e gli accessi al Canal Salso.

- Forte Manin (o “Eua”): Eretto durante il periodo napoleonico e mantenuto dagli austriaci, si trovava nell’attuale area del Parco di San Giuliano. Funzionava come ridotto idraulico: controllava le chiuse e i canali che potevano essere aperti per allagare le campagne, trasformando il terreno in una barriera naturale. La pianta quadrilatera e i fossati alimentati artificialmente ne facevano una struttura ibrida tra forte e opera idraulica.

- Batterie di Campalto e San Giuliano: Tra il 1852 e il 1858 furono costruite postazioni d’artiglieria leggere in terra e mattoni, disposte lungo la laguna e orientate verso Mestre e il Lido. Dotate di cannoni da 12 e 18 libbre, garantivano un tiro incrociato con le bocche da fuoco di Forte Marghera e servivano come difesa preventiva da eventuali sbarchi o incursioni.

- Ridotto di Carpenedo: Iniziato verso il 1859–1860, rappresenta l’antenato diretto dell’attuale Forte Carpenedo. Era una piccola fortificazione quadrangolare con fossato asciutto e casamatta centrale, costruita per controllare la strada verso Favaro e Treviso e per estendere la linea difensiva verso nord.

- Batteria Osellino e Batteria Cavarzere: La prima, situata lungo il Canale Osellino, serviva a proteggere i passaggi idraulici e i ponti di collegamento con la laguna. La seconda, più a sud, verso le aree di bonifica, era una postazione provvisoria di sorveglianza contro eventuali movimenti di truppe via acqua. Entrambe integravano il sistema di controllo idrico e difensivo del forte principale.

Nel loro insieme, queste opere trasformarono Marghera in un sistema difensivo articolato, capace di unire funzioni militari e idrauliche. Non si trattava ancora del campo trincerato completo che nascerà in epoca italiana, ma di un precursore funzionale, che già rifletteva i principi moderni della difesa in profondità.

Dal 1859 al 1866: crisi dell’Impero e anelito all’Italia

Le guerre d’indipendenza italiane del 1859 e del 1866 segnarono il declino definitivo del dominio austriaco nel Veneto. Durante la Seconda guerra d’indipendenza, l’Impero rafforzò ulteriormente le difese di Venezia, temendo un attacco piemontese o francese. A Marghera furono installate nuove artiglierie e vennero scavati ulteriori fossati di protezione. Tuttavia, il conflitto si concluse senza che il Veneto venisse ancora liberato.

Nel frattempo, l’idea nazionale italiana si diffondeva anche tra gli stessi soldati veneti al servizio dell’Impero. Molti ufficiali guardavano con simpatia al Regno di Sardegna e alle vittorie di Garibaldi. A Mestre e nelle campagne circostanti, piccoli gruppi di patrioti mantenevano contatti clandestini con Venezia, in attesa del momento favorevole per sollevarsi di nuovo.

L’annessione al Regno d’Italia (1866)

Nel 1866, la Terza guerra d’indipendenza riportò la guerra nel Veneto. L’Austria, impegnata anche contro la Prussia, non poté difendere a lungo le sue posizioni. Dopo la sconfitta di Sadowa (3 luglio 1866) e il successivo armistizio, il Veneto venne ceduto alla Francia e, poco dopo, consegnato al Regno d’Italia.

Le truppe austriache abbandonarono progressivamente i forti della laguna, compreso Forte Marghera, che passò ufficialmente sotto controllo italiano nell’ottobre del 1866. I nuovi ingegneri del Regio Esercito trovarono un’opera ancora solida e funzionale, anche se segnata dal tempo e dagli eventi. Essi ne riconobbero subito il valore strategico e decisero di farne il fulcro di un più ampio sistema di difesa: il futuro Campo Trincerato di Mestre.

Con il tricolore che tornava a sventolare sui bastioni, Forte Marghera entrava in una nuova epoca: da presidio imperiale a fortezza italiana, simbolo della rinascita nazionale e base di un moderno progetto militare che avrebbe protetto Venezia fino al Novecento.

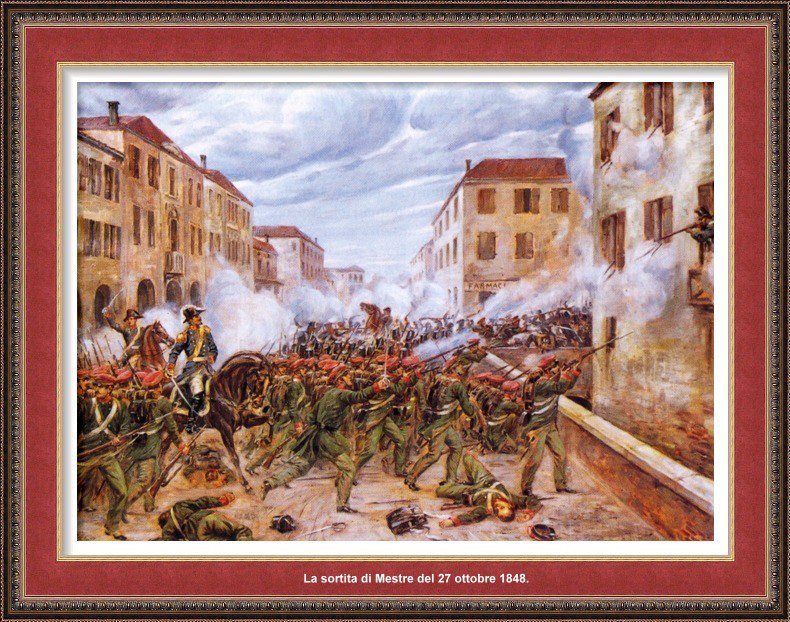

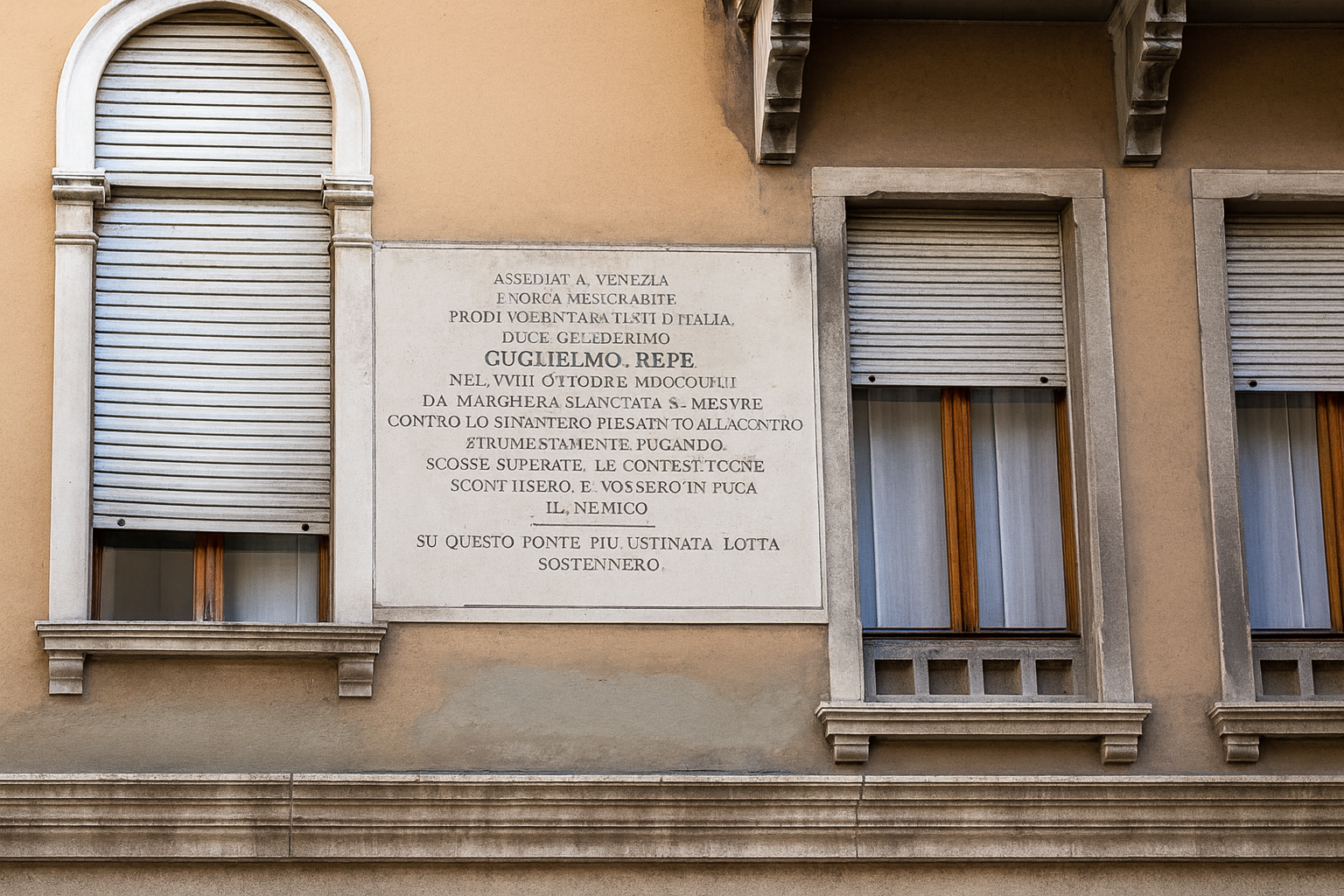

Galleria Immagini

Bibliografia

- Archivio Storico Militare di Venezia, Documenti del Genio Militare Austriaco (1849-1866).

- Centro Studi Storici di Mestre, Il Campo Trincerato di Mestre: Origini e sviluppo, Quaderni n. 8, 2010.

- AA.VV., Forte Marghera e la difesa della laguna veneziana, Marsilio, Venezia, 2002.

- Comune di Venezia, Forte Marghera: Storia e restauri, 2015.