La fu Villa Sagredo (area Terraglio)

Una maestosa dimora scomparsa a La Favorita

La Maestosa Villa Sagredo

Storia

Le informazioni che ci sono giunte su Villa Sagredo le dobbiamo al Fapanni che scrive del Palazzo Sagredo “la cui magnificenza fanno fede le grandiose scuderie, che ancora sussistono. Fu atterrato nel 1804” collocandola presso l’antico colmello di San Nicolò, l’attuale Favorita di Venezia.

Nel Quattrocento il fondo su cui insisteva ca’ Sagredo era stato dei Contarini, ai quali erano successi i Tiepolo verso la fine dello stesso secolo. In questo periodo è attestata solo l’esistenza di una casa colonica e di un casone, entrambi rivolti a sud.

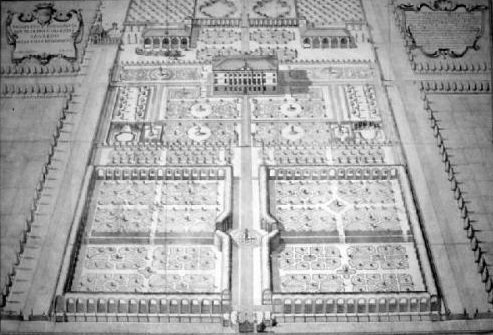

Nel 1560 il terreno veniva acquistato da Nicolò di Bernardo Sagredo, il quale lo affidò a tale Zuan Maria Marchetto detto “Moro” contentandosi di un affitto basso non essendo i campi particolarmente fertili. Solo verso il 1640 i discendenti Nicolò e Alvise di Zaccaria Sagredo, (che diverranno rispettivamente doge e Patriarca di Venezia), intrapresero la costruzione della villa, il cui aspetto ci è noto grazie ad una tavola di Paolo Bartolomeo Clarici collocata all’interno della sua opera “Istoria e Cultura delle piante”, Venezia 1716.

L’oratorio della Villa, anch’esso distrutto, risale al 1500 ed è dedicato appunto a San Nicolò, Santo da cui prese il nome il Colmello. Si deve ricordare che anche la Chiesa di San Zulian era di competenza dei Sagredo e l’ospizio dei pellegrini realizzato nel XVII secolo dalle cui rovine “sorse” Villa Carlesso.

Appena fuori dal perimetro della proprietà, verso ponente, si trovava la cappella intitolata a San Gerardo Sagredo, voluto dal patriarca Alvise Sagredo. L’elegante edificio fu risparmiato dalle demolizioni ottocentesche in quanto i Sagredo, nel cedere la villa al Baretta, avevano predisposto 1000 ducati per farvi celebrare una messa nei giorni festivi. La chiesetta fu poi quasi dimenticata e i fedeli vennero dirottati presso la cappella di Villa Scopinich per la messa.

Durante il turbolento periodo napoleonico la villa fu gravemente danneggiata dagli eserciti di passaggio e questo portò i Sagredo a liberarsene. Nel 1804 buona parte degli edifici venne abbattuta, si salvarono solo alcune adiacenze, e il giardino fu distrutto. Nel 1810 ciò che rimaneva della villa fu ceduta a Nicolò Baretta che attuò ulteriori demolizioni.

Scrive sempre il Fapanni, che nacque nel 1810, che “delle fabbriche, che sono in piedi oggidì, osserveremo che le più antiche costruzioni sono quelle dei Fratelli Marascalchi, del Della Bona, della N.d. Pasta, del S. Raini, della Signora Gaggio-Gazzato-Lattuada – quantunque per riforme ed abbellimenti siano state quasi tutte ammodernate.”

L’oratorio, tuttavia, subì la stessa sorte del corpo padronale nel 1950, quando parte delle sue pietre vennero utilizzate per la realizzazione della nuova chiesa di Santa Maria del Carmelo.

La Barchessa di Villa Sagredo

Oggi della Villa rimane solo una barchessa sita in Via Terraglietto.

Di questa scrive l’Istituto Ville Venete: “La fabbrica conservatasi, dunque, è verosimile fosse una pertinenza della villa, presumibilmente modificata in vario modo nel tempo. L’edificio, infatti, a pianta rettangolare e con il prospetto principale rivolto a sud, si sviluppa su due livelli, dei quali il primo caratterizzato da tre arcate a doppio centro di diverse dimensioni affiancate da una serie di aperture rettangolari; nel livello superiore i fori, tutti rettangolari con il davanzale lapideo, sono solo parzialmente in asse con i sottostanti. Un giardino di vaste proporzioni circonda la costruzione.”

L'edificio com'era

La casa padronale era un edificio imponente, sviluppato, si stima, su 750 m² di superficie e 10 000 m³ di volume. Era costituito da due livelli più sottotetto, con il fronte principale rivolto a sud; il piano terra si caratterizzava per la facciata a bugnato, mentre il piano nobile era esaltato da otto semicolonne con le quattro centrali a sorreggere un timpano triangolare. Ai lati della fila di semicolonne si trovavano due meridiane, l’una solare, l’altra zodiacale. Dal centro del palazzo si dipartivano quattro stradoni perpendicolari, dei quali si è conservato quello diretto a levante (l’odierna via Castelcigoto).

Grazie a un inventario del 1738 è possibile delineare l’organizzazione degli ambienti interni. Il pianoterra era suddiviso in quattro ambienti principali, tra i quali si frapponevano alcuni ammezzati: la cucina a nordovest e tre vasti saloni negli angoli rimanenti. Questo schema era sostanzialmente ripetuto al livello superiore; dei vari ambienti, vanno ricordate la camera “degli stucchi”, quella “dei ritratti” e quella “dei pavoni” (raffigurati in alcuni dipinti). In uno dei locali era allestito anche un oratorio strettamente privato, che si aggiungeva alla chiesetta posta all’esterno della proprietà.

Sul retro si trovavano due barchesse simmetriche, con pianta a L aperta verso l’esterno.

L’elemento di maggior pregio era senza dubbio il parco, curato dal botanico Paolo Bartolomeo Clarici. Si trattava di un vasto giardino all’italiana, suddiviso in aiole dalle complicate forme geometriche, ciascuna caratterizzata da diverse coltivazioni. Completavano l’insieme elementi decorativi e opere d’arte, in particolare le effigi di alcune personalità storiche.

Galleria Immagini

Bibliografia

- Il Terraglio ossia la Strada da Mestre a Treviso. La Strada da Mestre a Mirano (Centro Studi Storici di Mestre a cura di I. Stocchero, foto di Paolo Borgonovi, ricerche di Roberto Stevanato)

- Barchessa di ca’ Sagredo (PDF), IRVV. URL consultato il 2 gennaio 2015

- Tiziano Zanato, Mario Facchinetto, I Colmelli di San Zulian e San Nicolò. Cenni storici su Marocco e La Favorita, Silea, Comune di Venezia, 1985, pp. 93-95.

- Wikipedia