Il teatro di Mestre: il Toniolo

Un simbolo culturale della città

Il Teatro Toniolo: il lascito di una grande famiglia mestrina

Nel 1908 con la chiusura del Teatro Garibaldi di Angelo D’Angeli Mestre si trovò senza un teatro, tale situazione era insopportabile per i suoi cittadini che si vedevano privati di un luogo di cultura così importante, la città sembrava dover rivivere la stessa situazione che si era presentata nella prima parte dell’ottocento con la chiusura del Teatro Balbi. Vi fu una tale indignazione fra la popolazione che la Gazzetta di Venezia dedicò un articolo a tale incresciosa situazione chiedendo l’intervento di imprenditori capaci di colmare tale lacuna.

Pochi giorni dopo alcuni imprenditori si riunirono presso il bar da Vivit, struttura che poi sarebbe divenuta il suo hotel, per pensare ad un progetto adeguato per la città. In quel contesto Emanuele da Re, Domenico Toniolo e Arcangelo Vivit pensarono di riorganizzare l’area che aveva sin a quel momento ospitato il Foro Boario, trasferito da poco presso via Spalti, e trasformarlo in una piazza con un teatro. Chiesero al comune di acquistare l’ex ortaglia di Villa Bianchini presentando un progetto che prevedeva la realizzazione di un teatro circondato da un giardino, con all’interno un elegante salone, una birreria e una buffetteria. All’interno dell’edificio sarebbero state ospitate una scuola di musica ed un circolo ricreativo.

Soluzioni di breve respiro

Nel mentre in città si discuteva circa la realizzazione di un nuovo teatro si adattò la Sala Anna del Circolo Eden, sito in via Spalti, a teatro. Al suo interno vennero ospitati balli sia concerti di prestigio, come una selezione di brani scelti del Lohengrin di Wagner, che opere in lingua locale, come “La moglie del Dottore” di Silvio Zambaldi. Venne presentata al pubblico anche l’opera Mestreneide di Alberto Zajotti che raccontava con grande umorismo la storia della città. Il Circolo Eden di Via Spalti chiuse nel 1913 e poco dopo fu demolito. La strana damnatio memoriae mestrina…

Il Teatro Toniolo: il lascito di una grande famiglia mestrina

Nei primi anni del novecento Domenico Toniolo aveva comprato un terreno che si estendeva da Via Castelvecchio, l’attuale Via Antonio Da Mestre alle porte di Piazza Umberto I. Un’area che nei suoi progetti doveva ospitare nuove costruzioni da realizzare nelle vicinanze del nuovo centro cittadino. Via Castelvecchio era il nome di una strada medioevale che congiungeva l’area del Castelvecchio con la Pieve di San Lorenzo e si estendeva da Via Torre Belfredo, passando per l’attuale Via Antonio da Mestre proseguendo fino allo Stallo dei fanti, ora Piazzetta Cesare Battisti. Questa strada era presente anche su mappe del XVI secolo.

I Toniolo furono grandi costruttori e imprenditori protagonisti della storia mestrina, il cui capostipite fu Antonio, noto per aver realizzato e posto sulla facciata principale di Palazzo da Re le due targhe commemorative tutt’oggi visibili. Domenico e Antonio Toniolo edificarono in quel periodo varie aree della città, dal centro a Via Piave.

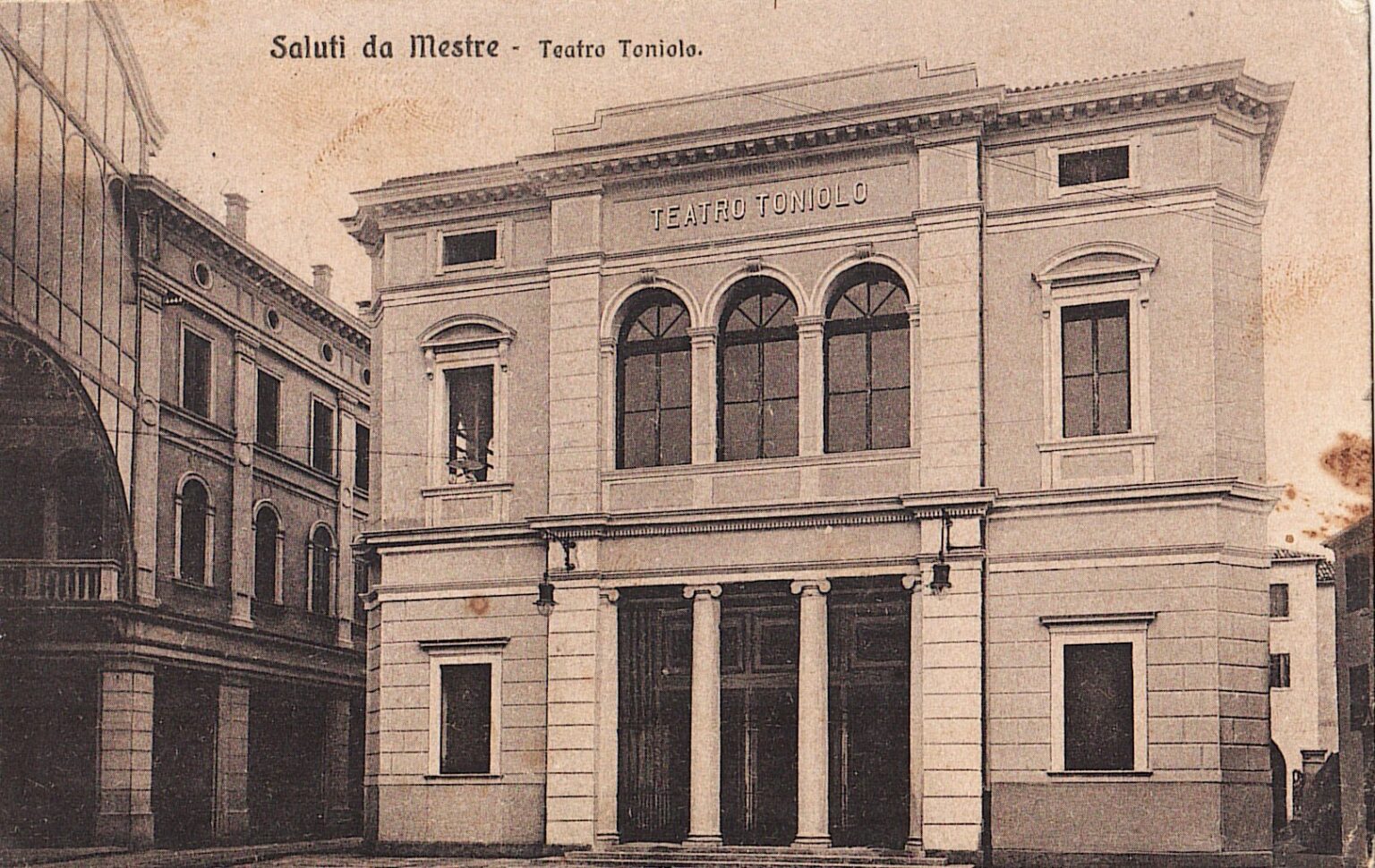

All’interno di tale lotto di terreno Domenico edificò un nuovo nucleo abitativo composto per lo più di villette e di case a due o tre piani, in un’area che oggi si può identificare come quella percorsa da Via Sauro, via Filzi e via XX Settembre. Il progetto più importante e destinato ad entrare nella storia mestrina venne, invece, realizzato in un’area che all’epoca era occupata da uno stallo per i cavalli, posta nella parte occidentale di Piazza Umberto I. Qui Domenico realizzò una galleria, l’attuale Galleria Matteotti, e un Teatro collegandoli con la Piazza attraverso una stradina, l’attuale Via Cesare Battisti. Un intervento che proiettò Mestre nel novecento e che contribuì all’ammodernamento della piazza cittadina nello stesso periodo in cui i Furlan, i Vivit, e i Barbaro operavano.

Il Teatro negli iniziali progetti doveva portare il nome della Regina Elena, ma venne preferito intitolarlo alla famiglia che lo ideò. La prima pietra del Teatro fu posta il 12 aprile 1912 e i lavori furono terminati in 17 mesi. Il progetto era stato affidato all’ingegner Giorgio Francesconi assistito dall’architetto Mario Fabbris. La costruzione alla ditta Bonfiglio – Tradati e C. di Milano.

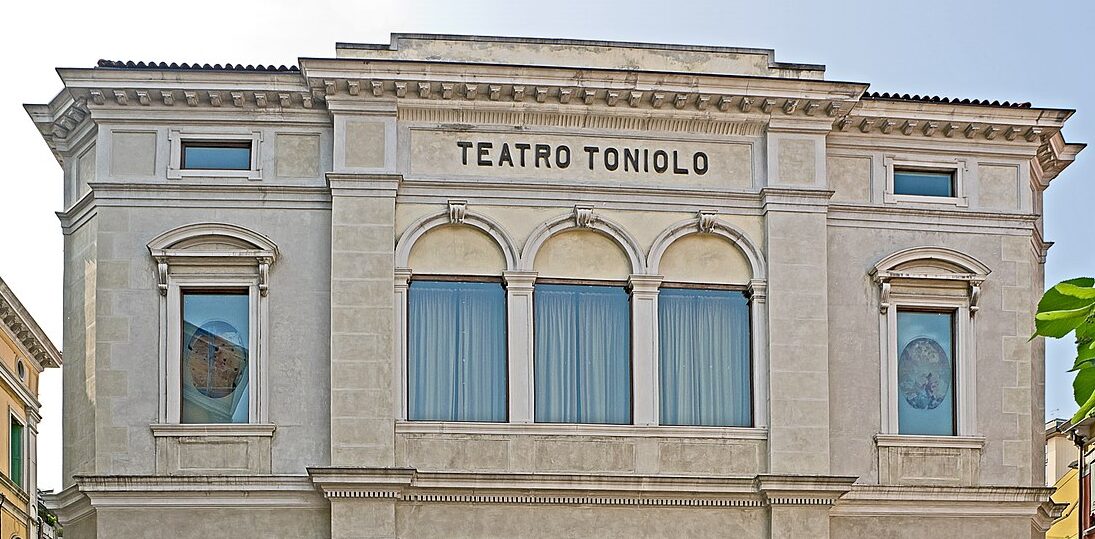

Secondo un cronista dell’epoca Giorgio Francesconi si ispirò al progetto di Giannantonio Selva per realizzare il suo teatro, mentre per il Barizza la facciata del Toniolo ricorda di più un progetto di Nicola Piamonte, il quale realizzò il Teatro Goldoni a Venezia, scartato dalla Commissione dell’Ornato dell’epoca.

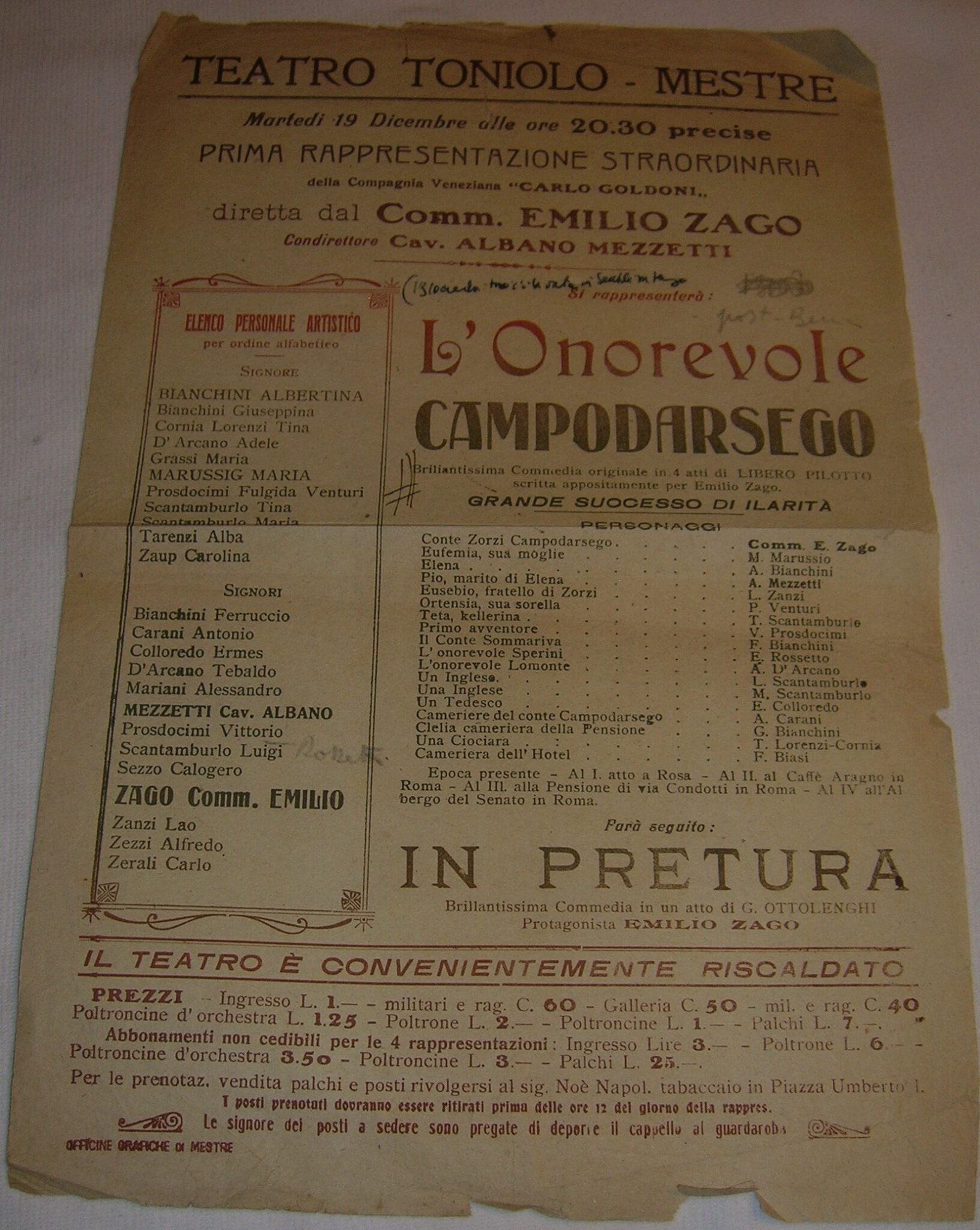

Il Teatro Toniolo fu inaugurato il 30 agosto 1913 con una rappresentazione del Rigoletto del Verdi che ebbe ben dieci repliche, alcune delle quali offerte a prezzi popolari. Successivamente venne inaugurato il cinematografo, realizzato sempre all’interno del teatro, con la proiezione del film Quo Vadis? tratto dal romanzo di Henryk Sienkiewicz. Non mancarono opere in prosa e altri spettacoli che diedero a Mestre, finalmente, la cultura che da tanto ambiva.

Descrizione del Teatro

Il teatro aveva un solo ordine di palchi e una loggia, poteva ospitare fino a 1000 persone, dei grandi finestroni davano luce al palco e sul soffitto vi era il dipinto “Il trionfo di Apollo” di Alessandro Pomi, mentre verso la boccascena vi erano due colonne a cariatidi che sorreggevano un orologio. Le decorazioni e gli stucchi si dovevano alla ditta mestrina di Antonio Miotti. Due casse armoniche sotto l’orchestra, i palchi e la loggia in legno assicuravano una acustica eccellente. Il teatro cambierà il suo assetto interno e la sua struttura cambierà in base all’uso che ne venne fatto. Dopo la ristrutturazione del 1951 sono andati persi i palchetti e la galleria. Al loro posto fu realizzato una galleria sorretta da cemento armato. Inoltre è stata realizzata una sala per la proiezione delle pellicole.

L'apporto del Conte Ettore di Rosa Luraghi

Il Teatro fu amministrato dai Toniolo nei suoi primi dieci anni di attività per poi venir ceduto nel 1924 agli imprenditori Rossetto e Scarabelli e a stretto giro, sempre nel 1924, al Conte Ettore di Rosa Luraghi, che ebbe la capacità di risollevarne le sorti. Il Conte fu il marito di Beatrice Bianchini, proprietaria di Villa Erizzo, o meglio Ca’ Bianchini, e fu uno dei protagonisti della riqualificazione di Mestre fra l’ottocento e i primi novecento. Sotto la gestione del Luraghi il Toniolo continuò ad ospitare spettacoli di rilievo e personaggi di fama internazionale come, ad esempio, il Maestro Pietro Mascagni, che pare dormì presso la sua villa.

Dagli anni cinquanta ai suoi primi 110 anni di storia

A seguito della morte del Conte de Rosa Luraghi, 1925, la famiglia decise di cedere il teatro a Giovanni Furlan, che già possedeva il Cinema Excelsior. Il Furlan un paio di anni dopo lo cedette ad Alfredo Semprebon mantenendo la gestione fino al 1951, quando gli subentrarono Ferdinando Boer e da Mario Seno. Questi decisero di far operare il Toniolo esclusivamente come cinema e di operare drastiche ristrutturazioni che ne minarono l’originale estetica: il teatro originario andò perso. Al posto dei palchi e della galleria in legno l’ingegner Nini Marzetti realizzò un’unica galleria in cemento armato a forma di ferro di cavallo. La famiglia Boer nel 1955 arrivò a trasformare una saletta interna in un appartamento coprendo gli affreschi che Alessandro Pomi aveva realizzato sulle sue pareti. Oltre al cinema all’interno del teatro ai nuovi gestori fu permesso di realizzare un cinema all’aperto nell’attuale Piazzetta Gian Francesco Malipiero.

Sotto la gestione Boer – Seno iniziò la collaborazione fra il Toniolo e La Biennale del Cinema nel 1960, grazie alla quale avvengono le prime manifestazioni legate alla Mostra in terraferma. Un’esperienza destinata ad una fortunata continuità.

Nel 1963 la proprietà del teatro passò alla società Simco degli eredi Semprebon e poco dopo tornarono a gestirlo i Furlan e con un periodo di grande fermento per il teatro in cui la sua offerta di spettacoli si differenziò variando dal cinema all’avanspettacolo. Nel 1963 Dario Fo porterà la sua Commedia Isabella a Mestre, mentre nel 1983 esordirà il festival “Jazz e dintorni” in collaborazione con l’associazione Calligola dando un lustro a livello nazionale al nostro teatro.

Nel 1984 il Toniolo viene preso in locazione dal Comune di Venezia. Gli anni ottanta furono per il Toniolo il momento di tornare ad essere solo un teatro. Fu in quel periodo che subì una nuova ristrutturazione, che iniziò nel 2001 e terminò nel 2007, durante la quale l’attività artistica non fu interrotta. La direzione del nuovo teatro comunale andrà ad Emanuele Guariniello, mentre fu nominato Gianantonio Cibotto direttore artistico.

A partire dalla stagione 1986-’87 ebbe inizio la proficua collaborazione con l’associazione “Gli amici della Musica”, che tutt’oggi propone grandi eventi culturali in città, mentre dal 1989 il Direttore artistico dei due teatri Toniolo/Goldoni sarà Giorgio Gaber. L’esperienza di Gaber terminerà nel 1992 quando il Toniolo si separerà dal Goldoni ed entrerà nel circuito del Teatro Stabile del Veneto.

Nel 1998 il Comune di Venezia acquisì il 98% delle quote dalla Simco, il 2% andò a “La Immobiliare Venezia” permettendo un nuovo restauro che avvenne fra il 2001 e il 2007. Nel 2005 la direzione della Stagione musica da camera e sinfonica andò a Mario Brunello.

Nel 2023 in occasione dei 110 anni venne messo in scena il Rigoletto di Verdi prodotto dal Teatro La Fenice.

Galleria Immagini

Bibliografia

- 1992 Giorgio Ferrari, Documenti per la storia dei teatri di Mestre, edizioni Il Cardo Editore - Venezia

- Storia di Mestre, la prima età della città contemporanea (Sergio Barizza)

- Teatro Toniolo "una storia lunga 110 anni" Comune di Venezia